27 Jahre später

In den letzten Monaten machten einige besonders interessante Entwicklungen im Computerschach auf sich aufmerksam, die neuronalen Netze.

Endlich künstliche Intelligenz

Künstliche Intelligenz: In drei Tagen zum Internationalen Schachmeister

Die Grundlagen zu dieser besonderen Technik wurden bereits im Jahr 1988 von Dr. Reinhard Munzert beschrieben. Wir geben hier den Artikel aus CSS 5/88 (S.33-35) im Originalwortlaut wieder.

Neuro-Schachcomputer

Spekulationen über zukünftige Generationen schachspielender Automaten

In der Computerwissenschaft finden zurzeit besonders aufregende Entwicklungen statt. Das Elektronengehirn, bislang völlig verschieden vom menschlichen Gehirn aufgebaut und programmiert, schickt sich an, auf technisch neuartige Weise menschenähnlicher zu werden. Die sich daraus eventuell ergebenden Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten für zukünftige Schachcomputer sind bisher noch nicht aufgezeigt worden. Dr. Reinhard Munzert wagt einige Spekulationen.

Gute Schachcomputer finden bekanntlich sehr häufig Züge, die in der Qualität mit denjenigen Zügen vergleichbar sind, die das Neuronengehirn des schachspielenden Menschen zu entdecken und auszuwählen pflegt. Neuronen, also Nerven- bzw. Gehirnzellen, sind die unabdingbare Grundlage allen menschlichen Erkennens, Erinnerns und Denkens – somit natürlich auch beim Schachspielen. Millionen von Gehirnzellen und ihre milliardenfachen Verknüpfungsmöglichkeiten untereinander (Neuronennetze) bilden die Voraussetzung zu schachlichem Denken.

Grundstrukturen in Computern dagegen sind Schaltelemente und Schaltkreise. Obwohl Gehirn und Schachcomputer oftmals gleiche oder ähnliche Produkte – mehr oder weniger geeignete Züge – hervorbringen, sind sowohl die materiellen Grundlagen (Hardware des Computers bzw. Hirnstrukturen des Menschen) als auch die jeweiligen Arbeitsabläufe (software-gesteuerte Rechenvorgänge bzw. Denkprozesse) bisher völlig verschieden.

Denken Schachcomputer?

Ohne Zweifel findet im Elektronengehirn Informationsverarbeitung statt. Doch bestehen einstweilen noch beträchtliche Unterschiede zum menschlichen Denken. Dies verdeutlicht schon ein Blick auf die Softwareaktivitäten der Computer bei der Zugsuche. Die ersten Schachcomputergenerationen haben gerechnet und gerechnet ohne viel „Verstand“ (Brute-Force oder Shannon-A-Strategie). Eine nächste Generation „grübelte“ schon menschenähnlicher, d.h. selektiv(er) und hat nicht blindlings jede mögliche aber abwegige Zugfolge berechnet, sondern eher versucht, nur erfolgversprechende Varianten zu berücksichtigen (Shannon-B-Strategie). Selbst Mischprogramme, die sowohl gründlich auswählen als auch viel rechnen, sind noch weit vom menschlichen Denken entfernt. Auch Versuche, Computerprogramme zu entwickeln, die wie Großmeister denken, sind trotz langer Entwicklungszeit noch nicht sehr erfolgreich (vgl. Botwinnik 1988).

Ohne Frage spielen bei den Such- und Bewertungsverfahren von Schachcomputern solche Aspekte eine Rolle, die auch beim menschlichen Schachdenken von zentraler Bedeutung sind; so vor allem die Bewertung von resultierenden Positionen an Hand bestimmter Kriterien. Die Software-Programme gehen jedoch anders vor, als es beim menschlichen Denken der Fall ist. Herkömmliche Schachcomputer verzichten beispielsweise auf Prozesse der Mustererkennung und -verarbeitung, die bei erfahrenen Schachspielern oftmals eine wichtige Funktion innehaben.

Intuition und Kreativität

Außerdem wird in Schachcomputern üblicherweise eins nach dem anderen berechnet (sequentielle Verarbeitung) – allerdings mit unmenschlicher Geschwindigkeit –, nicht jedoch viele Dinge gleichzeitig nebeneinander (Parallelverarbeitung), wie es dem Menschenhirn mit seiner astronomischen Zahl von Neuronennetzen möglich ist.

Bekanntlich fehlen Computern wesentliche Aspekte menschlichen Denkens bzw. menschlicher Leistungsfähigkeit, vor allem Intuition und Kreativität, wie sie die Spielweise von erfolgreichen Schachspielern häufig auszeichnet. Zweifellos finden, d.h. berechnen auch Computer „kreative“ Züge, aber im allgemeinen auf völlig andere Weise, als dies bei vielen Schachspielern der Fall ist, die gute Möglichkeiten oft intuitiv entdecken. Natürlich lassen Computer auch die Berücksichtigung und Anwendung psychischer bzw. psychologischer Aspekte (siehe Munzert 1988) außer Acht.

Insgesamt bestehen zwischen den Berechnungsweisen von Schachcomputern und menschlichem Schachdenken noch mehr Unterschiede als Gemeinsamkeiten. Die künstliche Intelligenz oder gelegentliche Dummheit von Schachcomputern unterscheidet sich bislang also weitgehend von menschlichen kognitiven Prozessen sowie deren Stärken und Schwächen.

Neuronale Architektur

Kommen wir nun endlich zu den angekündigten Entwicklungstendenzen der Computertechnologie, die auf lange Sicht auch zu fundamentalen Veränderungen im Computerschach führen könnten.

Neueste Entwicklungen in der Computerwissenschaft lassen erwarten, dass in den nächsten Jahren –oder besser Jahrzehnten – manche Computer bezüglich ihrer Hardware menschenähnlicher werden, was auch starke Veränderungen der Software mit sich bringen wird. Dies könnte zu Schachcomputern führen, die zumindest teilweise hinsichtlich ihrer Informationsverarbeitung ähnlich funktionieren wie menschliche Gehirne.

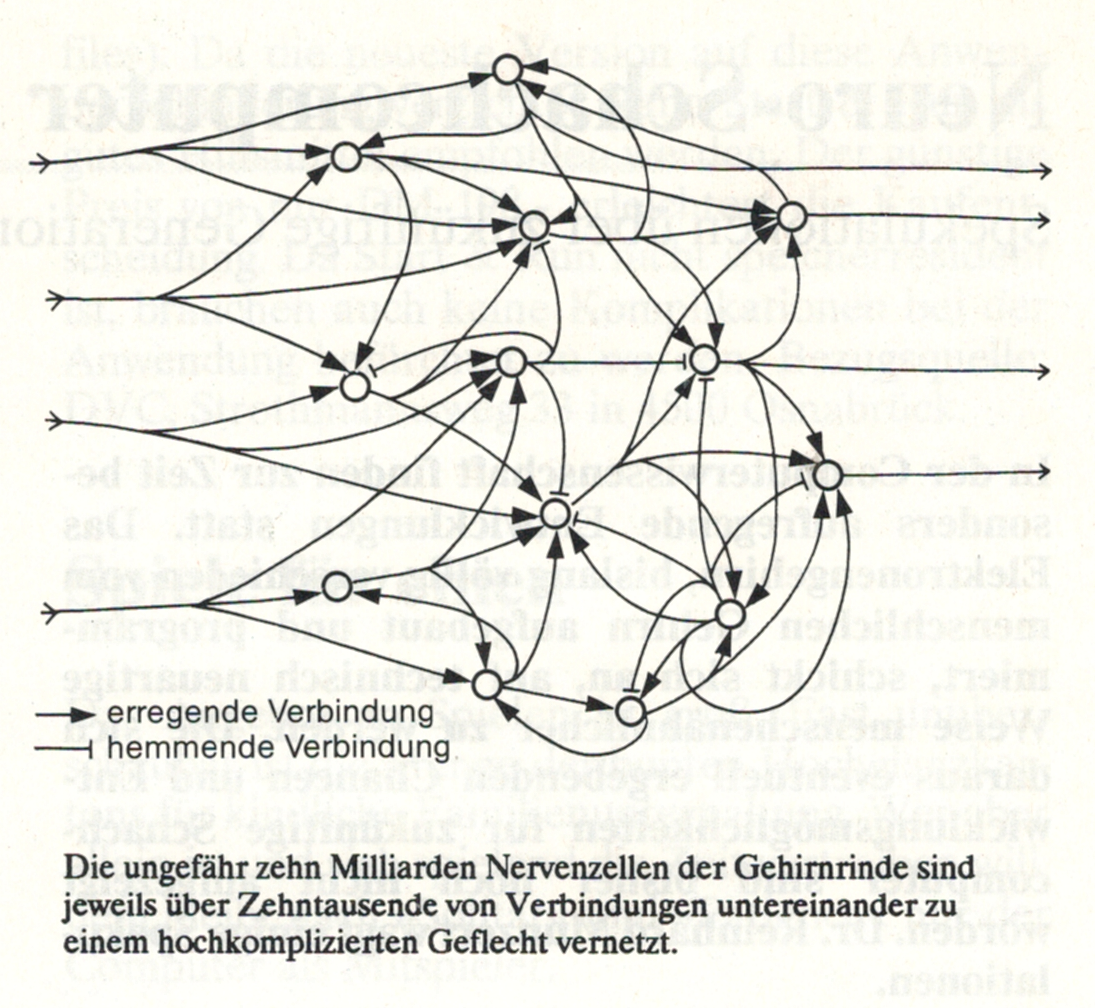

Als „neuronale Architektur“ wird die Hardware bezeichnet, die dem Aufbau des menschlichen Nervensystems bzw. Gehirns entsprechen soll. In diesen Strukturen wird Informationsverarbeitung nach dem Vorbild menschlichen Erkennens, Erinnerns und Problemlösens ablaufen. Solche Prozesse beruhen auf der Verwendung von Schaltkreisen mit neuronenähnlichen Bauelementen (zu den komplizierten theoretischen und technischen Grundlagen siehe die Arbeiten von Kinzel & Decker 1988 sowie Tank & Hopfield 1988).

Zur Simulation von neuronalen Modellen werden heute Parallelrechner und hochintegrierte Schaltkreise verwendet. Bis zur konkreten Verwirklichung derartiger Neuro-Computer sind noch viele technische Probleme zu überwinden, die jedoch prinzipiell lösbar erscheinen.

Durch den Einsatz von neuronenähnlichen Komponenten soll es möglich werden, künstliche neuronale Schaltkreise herzustellen, die viel besser als herkömmliche Elektronengehirne in der Lage sind, komplexe Aufgaben, bei denen zahlreiche Faktoren miteinander verwoben sind, zu bewältigen. Ein Neuro-Computer sollte auch fähig sein, Optimierungsaufgaben zu lösen, d.h. aus einer Vielzahl von Möglichkeiten die beste herauszufinden.

Mit diesen künstlichen neuronalen Netzwerken sollen auch völlig neuartige Computerspeicher realisiert werden, die wiederum an menschlichen Gedächtnisprozessen orientiert sind (assoziatives Gedächtnis) und schnelle Mustererkennung möglich machen. Auch ohne hier auf die technischen Einzelheiten eingehen zu können, wird wohl deutlich, dass sich entsprechende Neuro-Computer voraussichtlich für Prozesse beim Erkennen und Bewerten von Schachpositionen sowie Auswählen von guten Zügen eignen könnten. Dies soll am Beispiel der Mustererkennung erläutert werden.

Assoziatives Gedächtnis

Ein assoziatives Gedächtnis zeichnet sich dadurch aus, dass in ihm viele einzelne Speicherinhalte miteinander verknüpft sind und bereits durch das Abrufen eines oder weniger Aspekte die assoziierten Inhalte ebenfalls aktiviert werden.

Im menschlichen Gedächtnis kann z.B. der Name einer bekannten Person, der eben erwähnt wurde, u.a. auch deren Aussehen, Eigenschaften sowie gute und schlechte Erfahrungen, die man mit diesem Menschen gemacht hat, hervorrufen. Ein anderes Beispiel: Durch wenige Töne, d.h. Bruchstücke einer Melodie, die vielleicht sogar unter anderen Geräuschen herausgehört wurden, erkennt man schließlich die ganze Melodie bzw. kann diese selbst ergänzen.

Ähnlich führt im Gedächtnis eines erfahrenen Spielers die Wahrnehmung einer Schachposition mehr oder weniger bewusst zum Abruf ähnlicher (Teil-)Muster bzw. Konstellationen. Die vorliegende Position wird somit aufgrund bestimmter Merkmale einem (oder mehreren) gespeicherten typischen Muster(n) zugeordnet. Die jeweiligen Muster (Stellungstypen) beinhalten im Idealfall auch die globale oder differenzierte Bewertung der Position (z.B. Weiß steht besser) sowie mögliche erfolgversprechende taktische und strategische Pläne für beide Seiten (beispielsweise Angriff auf dem Damenflügel verspricht Vorteil, oder der vereinzelte Bauer sollte erobert werden).

Neuro-Schachcomputer mit assoziativem Speicher könnten ähnlich arbeiten: Eine bestimmte Schachposition führt unter den im assoziativen Speicher bewahrten Mustern zur Suche nach den ihr ähnlichsten Stellungstypen. Dabei müsste das Kunststück vollbracht werden, zu erkennen, ob die Abweichungen zwischen der vorliegenden und der gespeicherten Konstellation vernachlässigbar oder wesentlich sind.

Schließlich könnten ebenfalls zu dieser Position gespeicherte mögliche Vorgehensweisen für beide Seiten abgerufen werden. Auf dieser Grundlage könnten dann durch Parallelrechner weiterführende Variantenberechnungen erfolgen. Assoziative Speicher sollten auch in der Lage sein, auf der Basis bestimmter Positionsmerkmale (z.B. spezieller Bauernkonfigurationen) alle gespeicherten Positionen abzurufen, in denen die gleiche Konstellation vorliegt.

Wenn es gelingt, neue Positionen und die damit gemachten Erfahrungen einzuspeichern, würde dies zu einer besonderen Art von Lernfähigkeit führen. Durch verbesserte Mustererkennung von Schachcomputern könnte – langfristig betrachtet – sogar etwas erreicht werden, was man beim Menschen als Intuition bezeichnet.

Psychologische Spielweise?

Vielleicht lässt es sich sogar verwirklichen, Schachcomputern psychologische Spielweisen zu ermöglichen. Dazu müsste man dem Computer vor der Partie entsprechende Informationen über seinen menschlichen Gegner und dessen bevorzugte bzw. erfolgreichste Spielweise(n) eingeben; z.B. spielt gern aggressiv und risikoreich, fühlt sich also wohl, wenn das Brett „in Flammen steht“, oder vermeidet scharfes Vorgehen und Unübersichtlichkeit, ist auf die Anhäufung kleiner Vorteile bedacht.

Wenn der Computer dann aufgrund bestimmter Muster zwischen mehreren etwa gleichwertigen Strategien wählen kann, gebraucht er dementsprechend gegen einen Kontrahenten, der am liebsten alles unter Kontrolle halten will, ein Vorgehen, das zu Verwicklungen führt oder im umgekehrten Fall vorsichtige positionelle Spielweise. Der Computer wählt also gelegentlich nicht den objektiv besten, sondern denjenigen Zug aus, der der Spielweise des Gegners am wenigsten liegt.

Außerdem könnte man den Computer auch über psychische bzw. psychologische Stärken und Schwächen seines Gegners informieren. Beispielsweise: hat keine Ausdauer bzw. behält auch in langen Partien hohe Konzentrationsfähigkeit aufrecht, um daraus bei strategischen Entscheidungen Nutzen zu ziehen.

Neuro-Schachcomputer könnten also in mancherlei Hinsicht tatsächlich menschenähnlicher „denken“. Jeder Schachfreund mag selbst erkennen, ob er diese Entwicklungen mit Freude und Ungeduld erwartet oder mit Entsetzen befürchtet. Letzterem wird es ein Trost sein, dass alles auch ganz anders kommen kann.

Literatur:

- Botwinnik, M.: In 12 Jahren ist es so weit. Deutsche Schachzeitung 2/1988, S.71-74.

- Kinzel, W. & Decker, U.: Der ganz andere Computer: Denken nach Menschenart. Bild der Wissen- schaft 1/1988, S.36-47.

- Tank, D. W. & Hopfield, J. J.: Kollektives Rechnen mit neuronenähnlichen Schaltkreisen. Spektrum der Wissenschaft 2/1988, S.46-54.

Der Autor Dr. Reinhard Munzert ist Diplom-Psychologe am Psychologischen Institut der Deutschen Sporthochschule in Köln. Seine Spezialgebiete sind: Schachpsychologie, kognitive und Handlungspsychologie, Sportpsychologie und Selbstbeobachtungsforschung. Er schrieb etwa vierzig Arbeiten zu schachpsychologischen Themen, zuletzt das Buch „Schachpsychologie“ (Nymphenburger Verlag 1988). Er wurde von der „Schachwoche“ bezüglich der Schachpsychologie als „bester Spezialist in Westeuropa“ bezeichnet.